COLUMNS

コラム

地下工事の守り神!知られざる「山留め」の世界 全5回

第3回:陸上の山留め「土留め」の色々 ~支え方編~

土留め壁の種類について学んだ前回に続き、今回は土留め壁をしっかりと支えるための構造、「支保工」についてご紹介します。壁を立てただけでは、周りからかかる土の圧力に耐えきれません。そこで、壁を内側から突っ張ったり、地盤に固定したりして、安定を保つ必要があります。

土留め壁の主な支え方(支保工形式)は、掘削の深さや地盤条件、周辺状況に応じて分類されます。代表的な形式は以下の通りです。

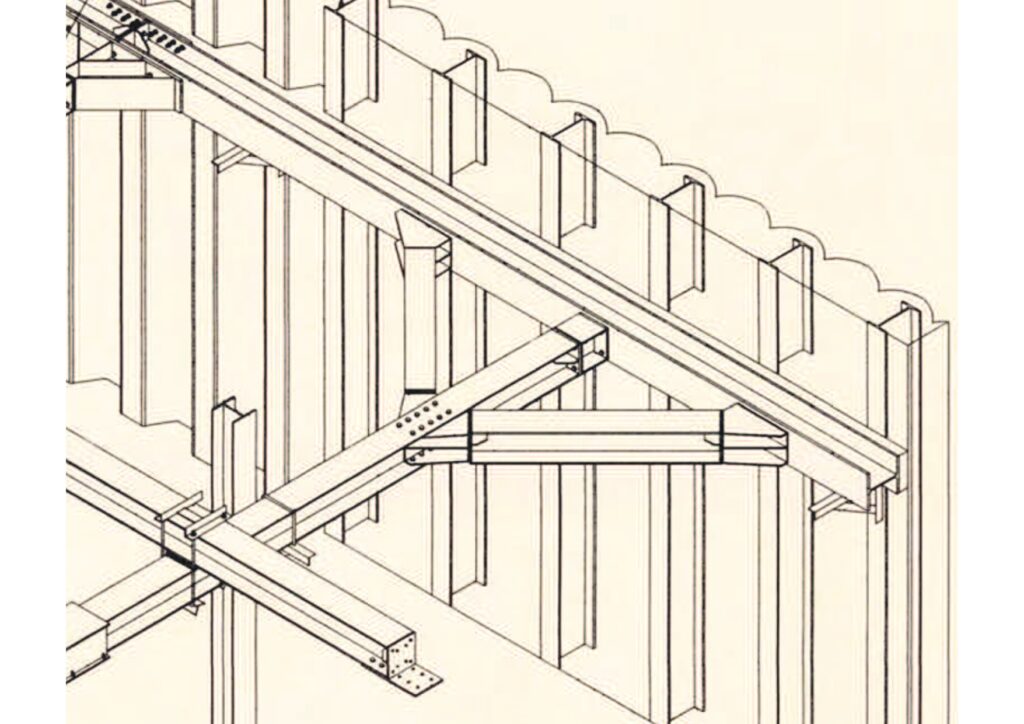

- 切ばり式:掘削する空間に切ばりと呼ばれる突っ張り材を何段か設置して、土留め壁を支える形式です。

- 切ばりは、土留め壁が受ける土圧による圧縮力や、上部からの荷重(路面覆工板など)による曲げモーメントを受ける部材です。

- 土留め壁から直接土圧を受けるのは**腹起し(はらおこし)**と呼ばれる部材で、これが土圧をまとめて切ばりに伝えます。腹起しは通常3m程度の間隔で設置され、一番上の段は土留め壁の頭部から1m以内に設置することが原則です。腹起しを連結する場合、継ぎ手は6m程度以上の間隔を空け、上下の段で位置をずらす(千鳥配置)のが一般的です。

- 掘削空間の角の部分などには、**火打ち(ひうち)**と呼ばれる斜めの突っ張り材が用いられます。

- 切ばりが長くなる場合は、途中で**中間杭(ちゅうかんぐい)**を設置して切ばりの座屈(折れ曲がり)を防いだり、上部に設置される路面覆工板などの荷重を支えたりします。中間杭が荷重を受ける場合は、必要に応じて掘削底面での沈下を防ぐ対策を講じます。

- アンカー式:掘削する空間内に突っ張り材(切ばり)を設置する代わりに、土留め壁をグラウンドアンカーと呼ばれる引張り材で地盤に固定する形式です。グラウンドアンカーは切梁の代替として機能します。

- アンカーは、土留め壁から斜め下向きに地盤に挿入され、先端のアンカー体で強固な地盤に定着させます。定着させる地盤は良好な地盤を選ぶことが望ましく、軟弱な層に定着すると土留め壁の変形が大きくなる可能性があります。アンカー体の定着部には、引き抜き抵抗力を確保するため、地表から5m以上の土かぶりを設けることが望ましいとされています。仮設構造物の場合でも3m以上確保することが目安です。

- アンカー全体の長さ(アンカー長)は、地盤に定着する部分(アンカー体定着長)と、定着しない自由な部分(アンカー自由長)から成り立ちます。アンカー体定着長は原則3m以上10m以下、アンカー自由長は原則4m以上とされます。

- アンカーを設置する角度(アンカー傾角)は、地表からの角度で10度から45度の範囲とすることが原則です。

- アンカーを複数段、複数の箇所に設置する場合、アンカー同士の間隔(アンカー間隔)は一般に1.5mから4m程度です。間隔が狭すぎると、アンカー1本あたりの引き抜き抵抗力が低下する「グループ効果」に注意が必要です。

- 自立式:切ばりやアンカーといった支保工を使わず、土留め壁自体を地盤に深く差し込む(根入れ)ことで安定を保つ形式です。主に掘削深さが3m以下の小規模な掘削に適用されることが多いです。ただし、地盤が良い場合は概ね4m以浅まで適用可能です。自立式土留め壁の設計では、壁の根入れ長さを、最小根入れ長、掘削底面の安定から決まる長さ、壁材の特性値から決まる長さのうち最も大きい値とする必要があります。

これらの支保工形式は、掘削の深さや広さ、地盤の強度、周辺の建物への影響などを考慮して慎重に選ばれます。

次回は、水辺での工事に欠かせない「締切り」についてご紹介します。

サンヨーコーポレーションは、様々な支保工形式を用いた山留め工事の実績があります。現場の条件に合わせた最適な工法をご提案し、安全な施工をお約束します。山留め工事に関するご相談は、ぜひ私たちにご連絡ください。